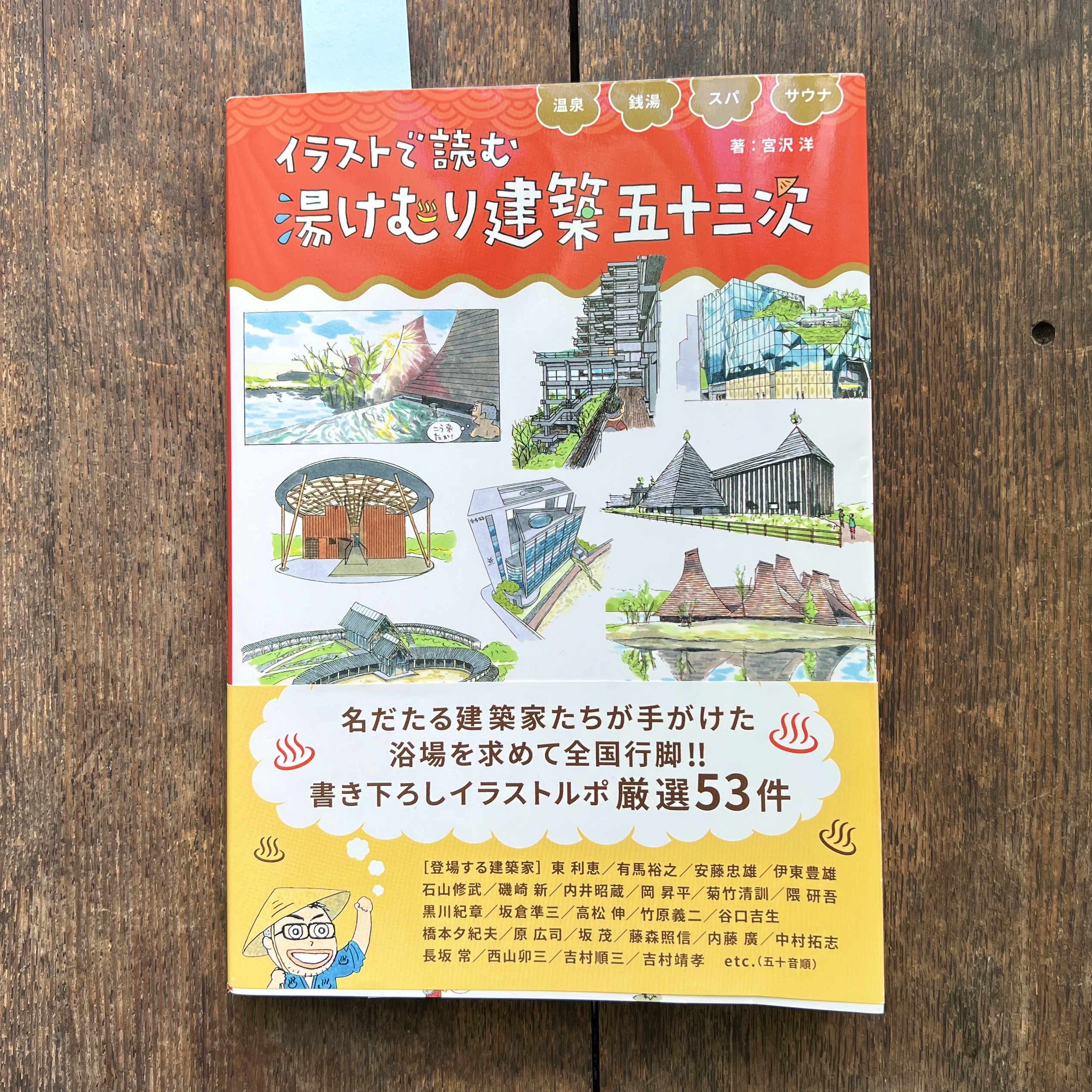

イラストで読む 湯けむり建築 五十三次

掲載されている53件の中で実際に行ったことがあったのは

トンボの湯だけだった

そのトンボの湯がこの著書誕生のきっかけになっているようだ

BUNGANETの宮沢洋さんの視点や行動力が溢れ出た内容になっている

他の52件を訪ねてみたいと思っちゃいます

天然温泉 久松湯はオープンしたことは知っていたが行かずじまいだったな

隈研吾氏のデビュー作「伊豆の風呂小屋」独占ルポが

BUNGANETで公開されています

日々心動かされたことを記していきます

イラストで読む 湯けむり建築 五十三次

掲載されている53件の中で実際に行ったことがあったのは

トンボの湯だけだった

そのトンボの湯がこの著書誕生のきっかけになっているようだ

BUNGANETの宮沢洋さんの視点や行動力が溢れ出た内容になっている

他の52件を訪ねてみたいと思っちゃいます

天然温泉 久松湯はオープンしたことは知っていたが行かずじまいだったな

隈研吾氏のデビュー作「伊豆の風呂小屋」独占ルポが

BUNGANETで公開されています

山本佐太郎商店のあと

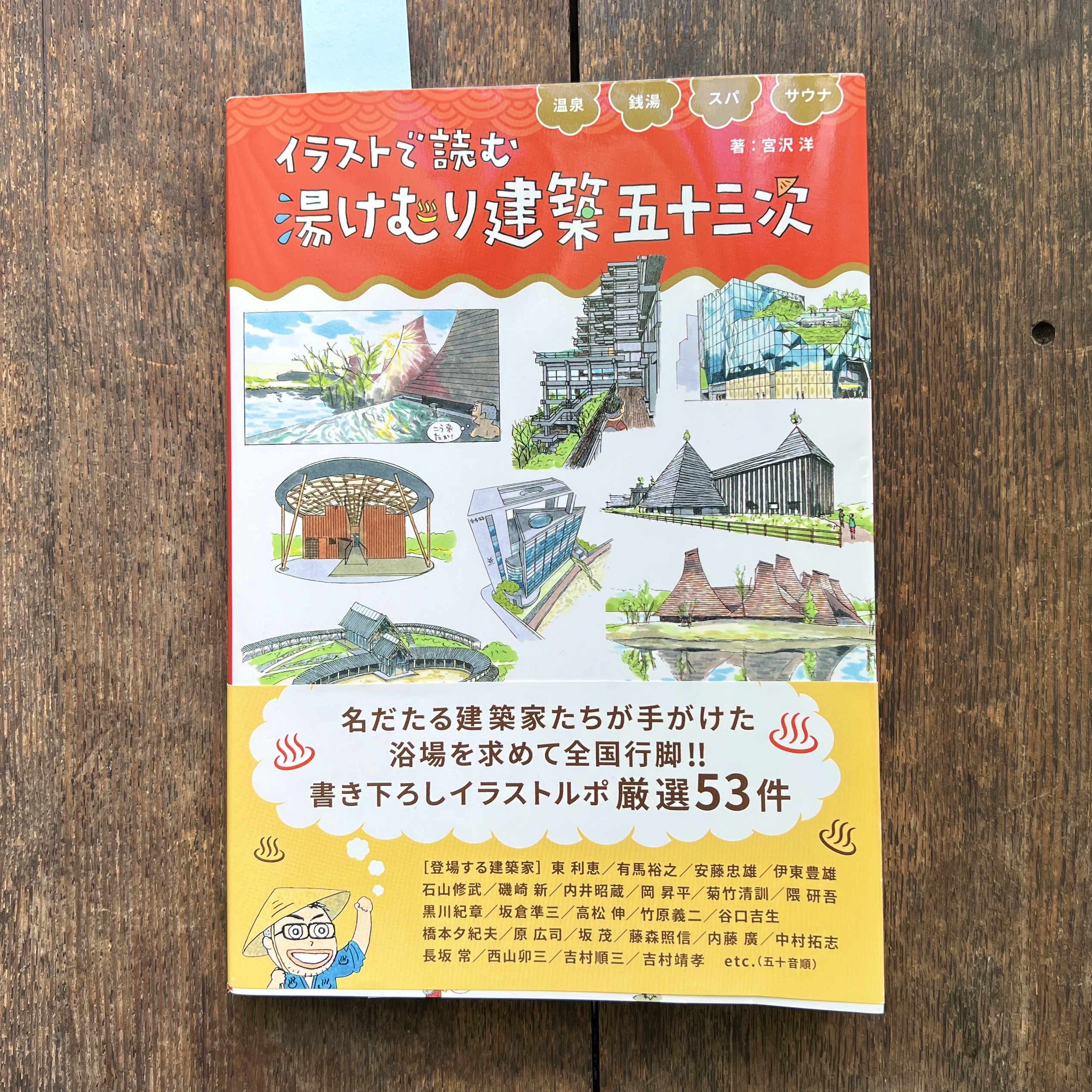

すぐ近くのメディアコスモスもご案内いただきました

*その前に、冷やしたぬきも食べましたが(笑)

となりの駐車場から金華山テラスをみたところ

晴天なので岐阜城もよく見えそうです

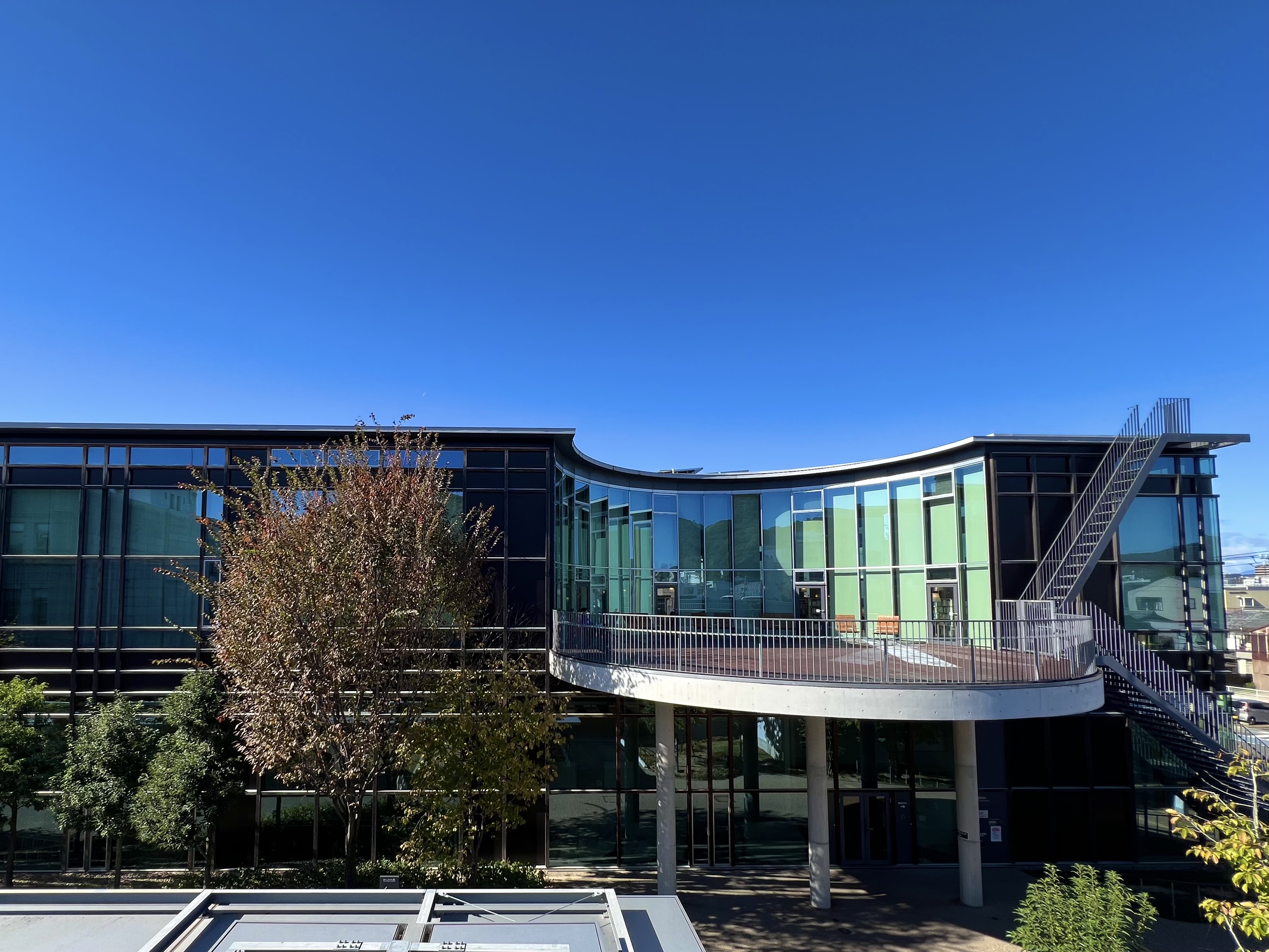

2階の案内図

ゆるくつながった感じが心地よい

年間来場者数が130万人というのも頷けますね

大きな傘のもとに集まる人たち

天然の光に合わせて照明も調整されているそうです

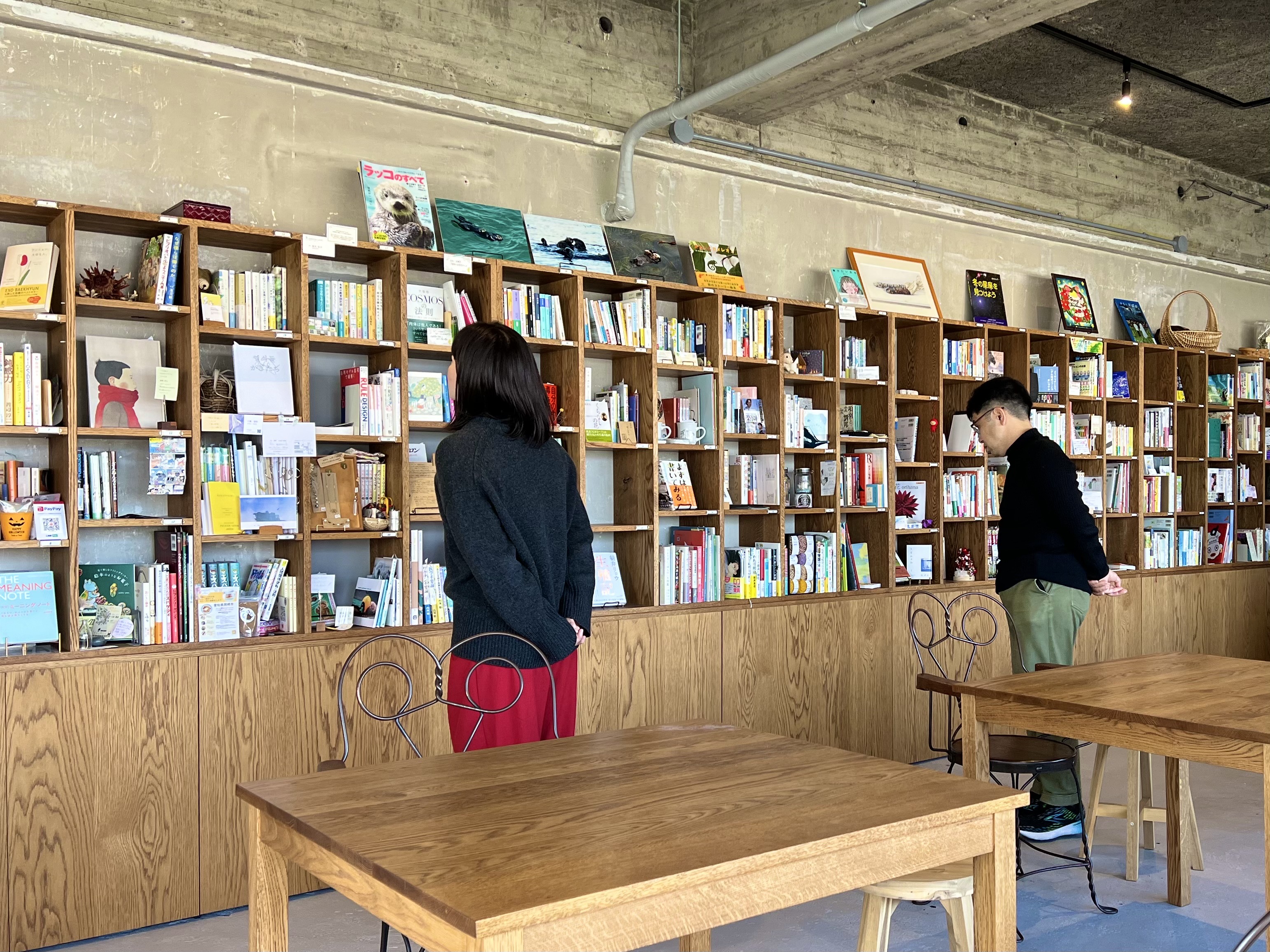

本がつなぐひととまち

こうした本棚がまちのお店などに置かれているそうです

そういえば山本佐太郎商店さんにもありました

珍ちんな人

岐阜にまつわる人物を紹介した栞

No.1がなんと山本慎一郎さんでした

こんな方に市内をご案内いただけるとは有り難いことです

地歌舞伎も見てみたいですね

コロナ禍からかれこれ4年半継続している

コロナ禍からかれこれ4年半継続している

ミーニングノートコミュニティ

そのメンバーの一人が立ち上げた

シェア型私設図書館&ワークショップスペース MAYUに行ってきました

今年2度目のオフ会です

こうして本棚をみていると

どんな人が選書したんだろうと考えさせられます

岡崎市立中央図書館から徒歩3分

古い建物の2階をリノベーションして運営しています

*職員の方が借りに来ることもあるとか

左が運営されているtomoさん

右はミーニングノートコミュニティを主宰されている智恵さん

私たちのために飲み物準備中

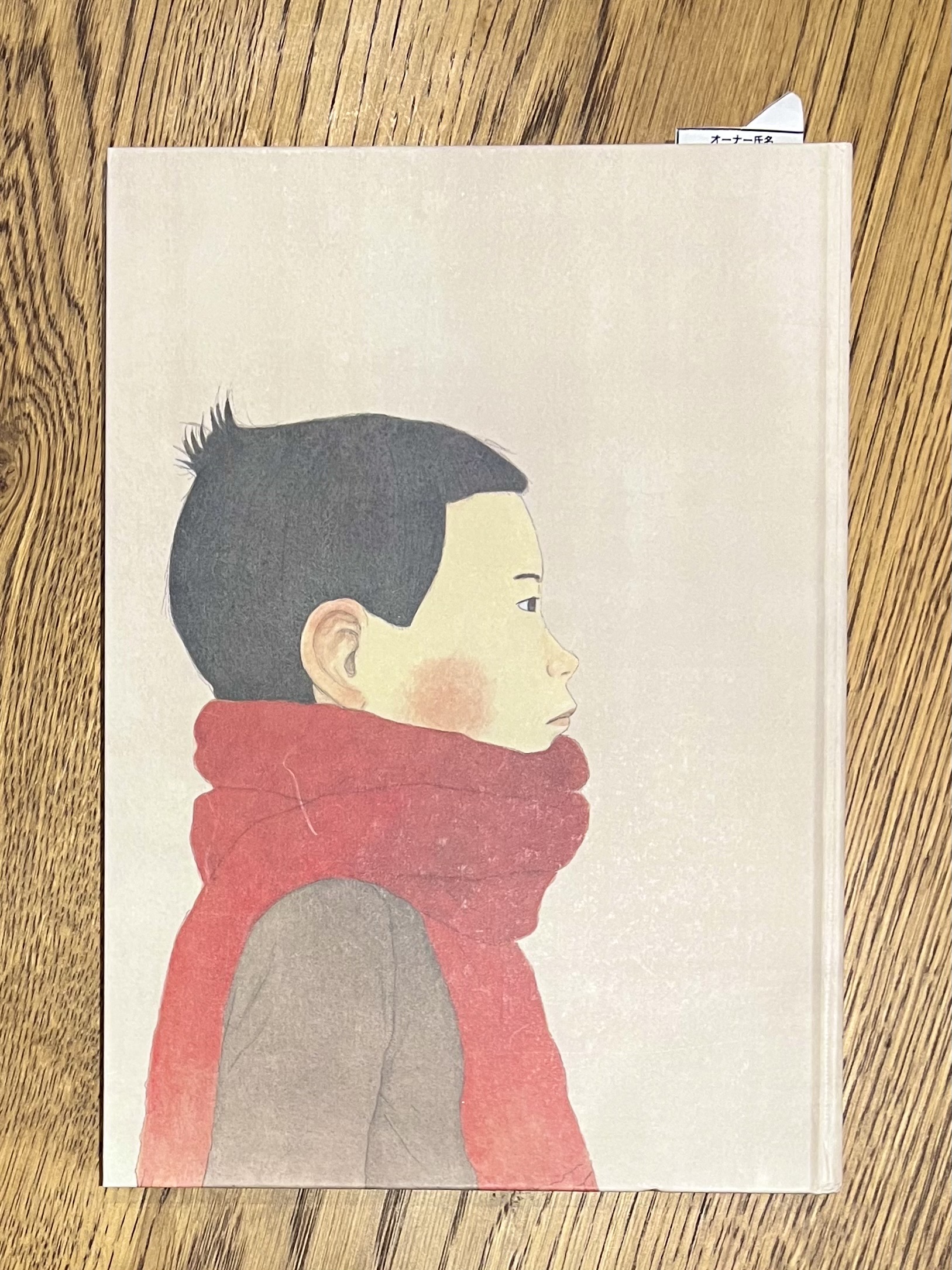

「かないくん」 気になった1冊でした

調べてみると

谷川俊太郎さんが一晩で文を書き、

松本大洋さんが2年の歳月をかけて描いた、

『死』をテーマにした絵本だそうです

本のデザインは祖父江慎さん

*2007年にカワイイパラダイムでご一緒させていただいたな

ほぼ日から買ってしまいました

当日はメンバーがそれぞれ今年読んだ中でお奨めの本を持ち寄るという企画

私はエフェクチュエーションを持ってきてもらいました

*持ってきてもらえたこと自体もエフェクチュエーション的な出来事でした

こんな図書館が近所にあったら楽しいな

こんなに大量に仕入れることはもう2度とないだろう

こんなに大量に仕入れることはもう2度とないだろう

さて、何名くらい来場するのだろうか?

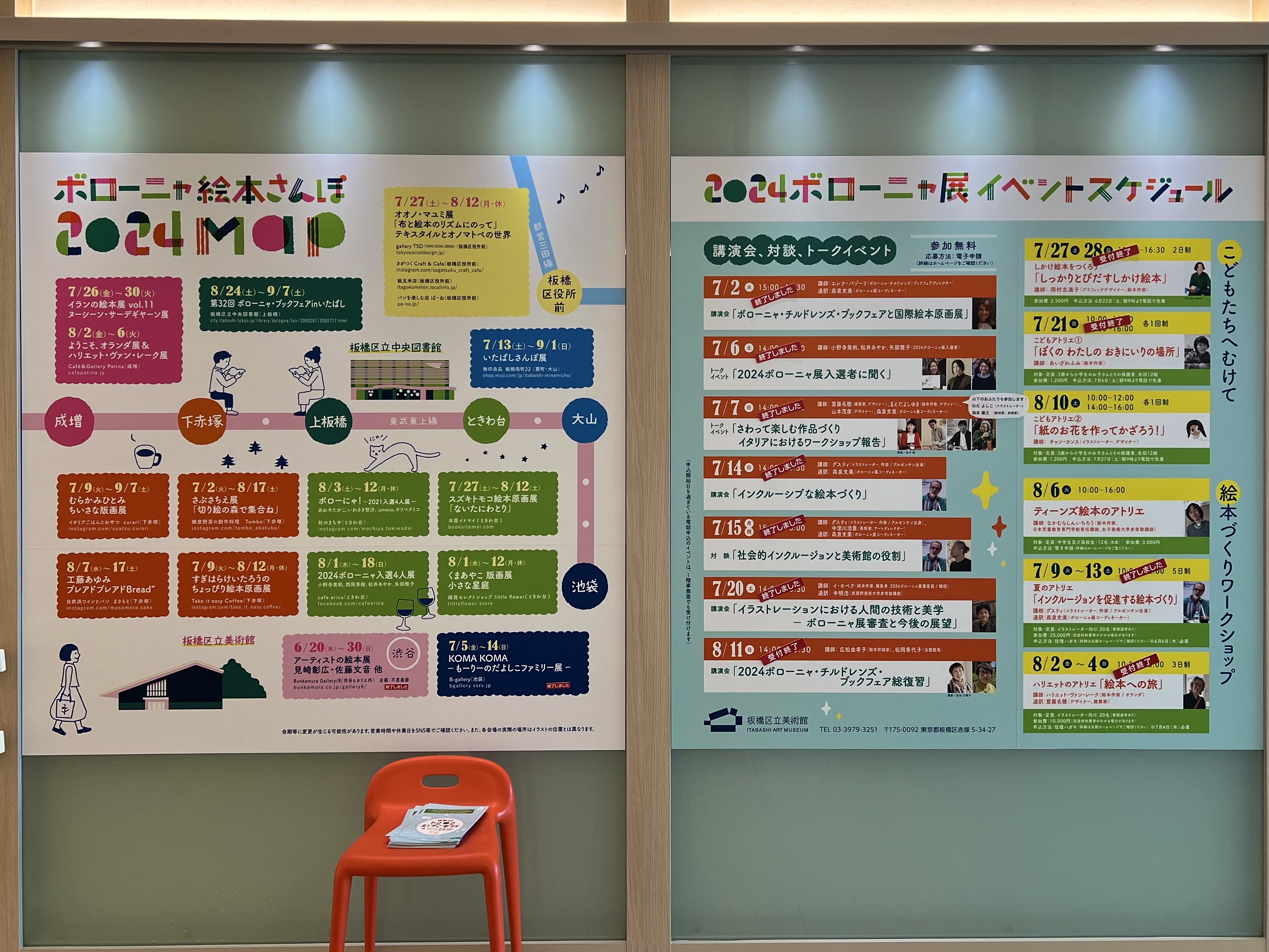

板橋区立美術館で開催中の

2024イタリア・ボローニャ国際絵本原画展に行ってきました

ボローニャ絵本さんぽ2024MAP

常盤台などいろいろなところでイベントも行われています

カフェ アリカさんには

今回イベントに参加された海外からのお客様も滞在されたとか

知らなかった 松岡館長、色々と情報提供ありがとうございます

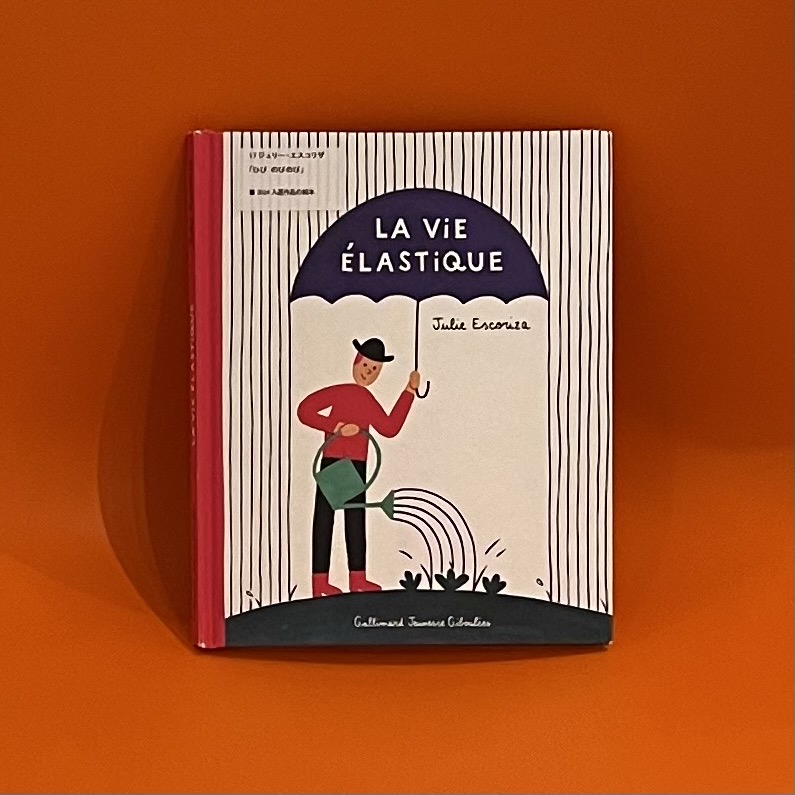

ひび のびのび

雨がハープになってますね

表紙もなかなかユニーク

雨対策スープ

原画展ですが一部絵本が置かれているものもあります

日本語になっていないので想像力が高まります

カンビアーハ

いろいろな自転車

みんな音楽

何でも楽器に見えちゃうんですね

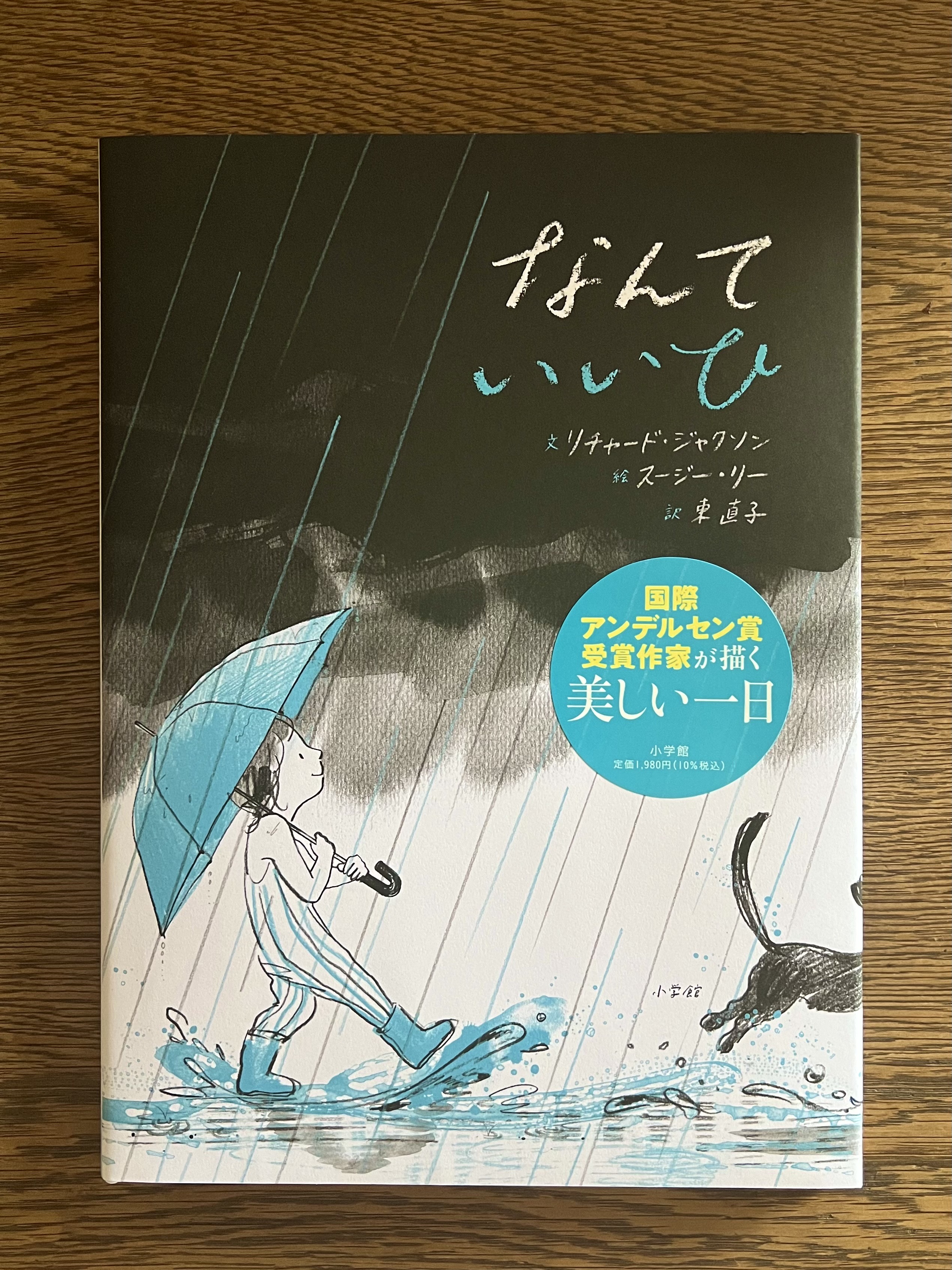

展示されていたものではないんですが、一階の売店で

なんていいひ を購入

雨も楽しんじゃう姿がなんともいいです

8月12日まで開催中(月曜休館)

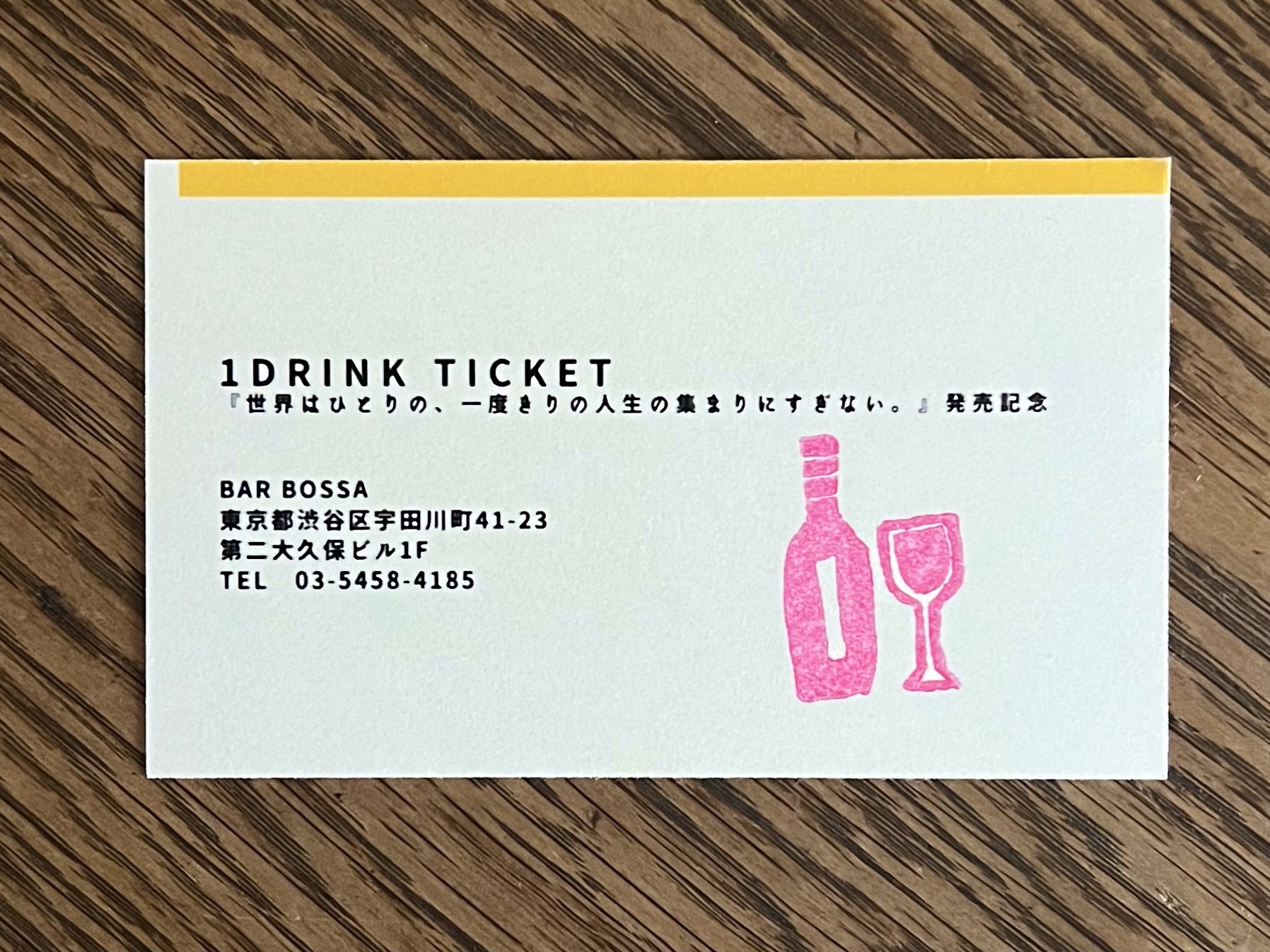

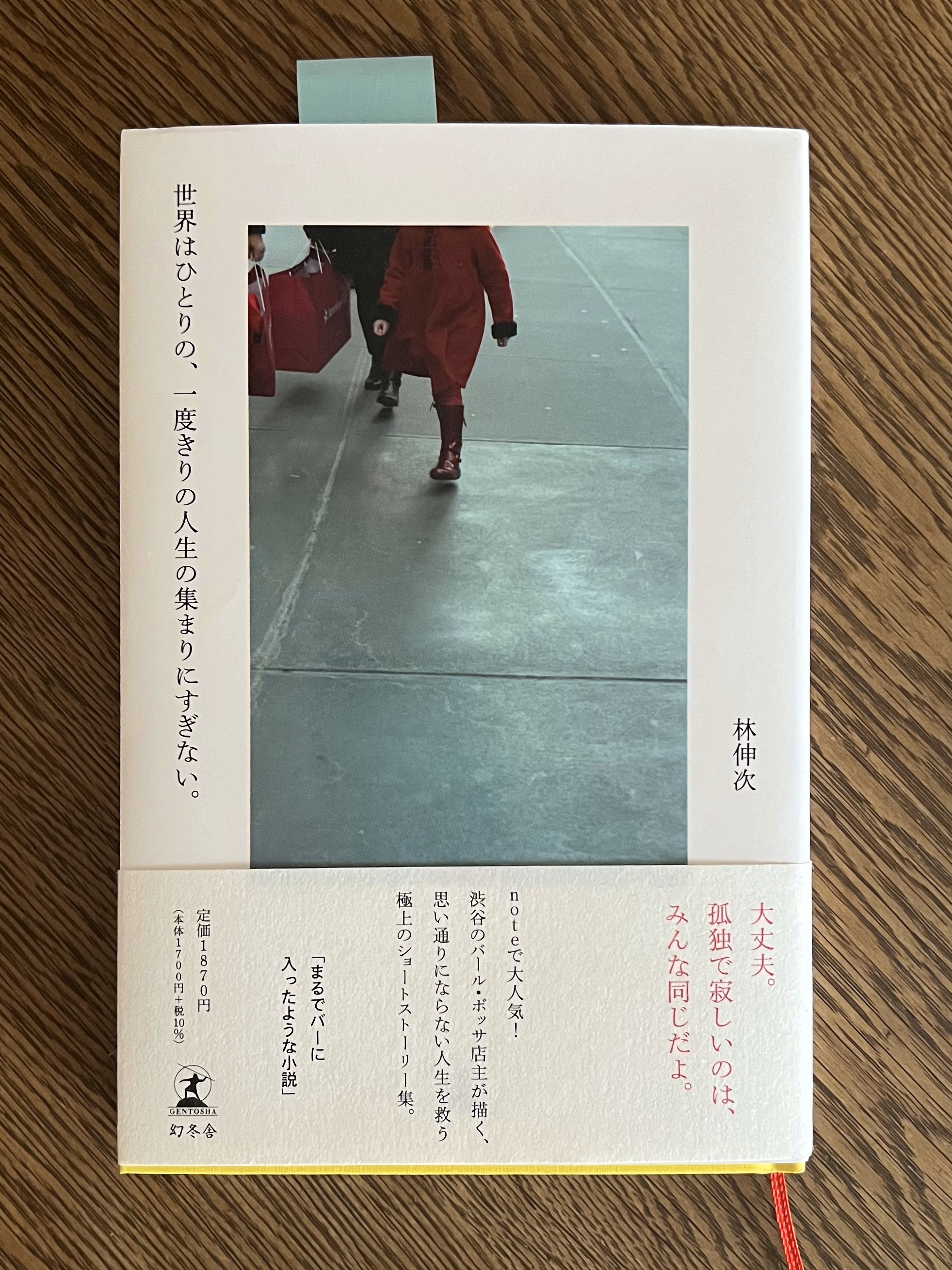

知人に連れて行ってもらった

BAR BOSSA

なかなか雰囲気のあるお店

店主は小説家でもあるようだ

最新作を手にする

「世界はひとりの、一度きりの人生の集まりに過ぎない。」

雨工場ってなんだろう?(笑)

今度行ったときに聴いてみよう

考えてみるとここに登場してくるような若者は

考えてみるとここに登場してくるような若者は

中小企業には少ないのかもしれない

1on1、私の場合、経営チームメンバーと週1回、月1回行っているが

20代の社員と行うことはまずない

ただ、なんとなく感じる若者の実像というものは

ここに出てくる話に共感できるところもある

テンプレート 確かにあると便利だし大きく道を外すこともなさそう

使えるものは使う ただその先はあるのか?

ファストスキル 資格は大切だがそれが問題解決につながるかどうかは

また別のことのようにも思う

働きやすさ と 働きがい の 差

働きがいのある会社ってなかなか難しいと思っています

弊社の監査役から廻ってきた本

もう少し味わいながら、若い人たちとも話をしてみたいと思います

手元に届きました

安産祈願にフォーカス!女性に寄り添う神社「産泰神社」

6月10日(月)に生番組もあります