気づくと閉じていること、囲い込んでいることがあるように思う

気づくと閉じていること、囲い込んでいることがあるように思う

いつも寛容でありたい

そんなバイアスにも注意をしておこう

世の中、だいぶ不寛容になっていると感じる今日此頃です

日々心動かされたことを記していきます

へいわとせんそう

Noritakeさんの絵がいいなと思って近所の図書館で借りてみました

都内の建築巡りに良い内容です

うちのスタッフはどの程度見たことがあるかなあ

などと思いつつ、社内回覧もしております

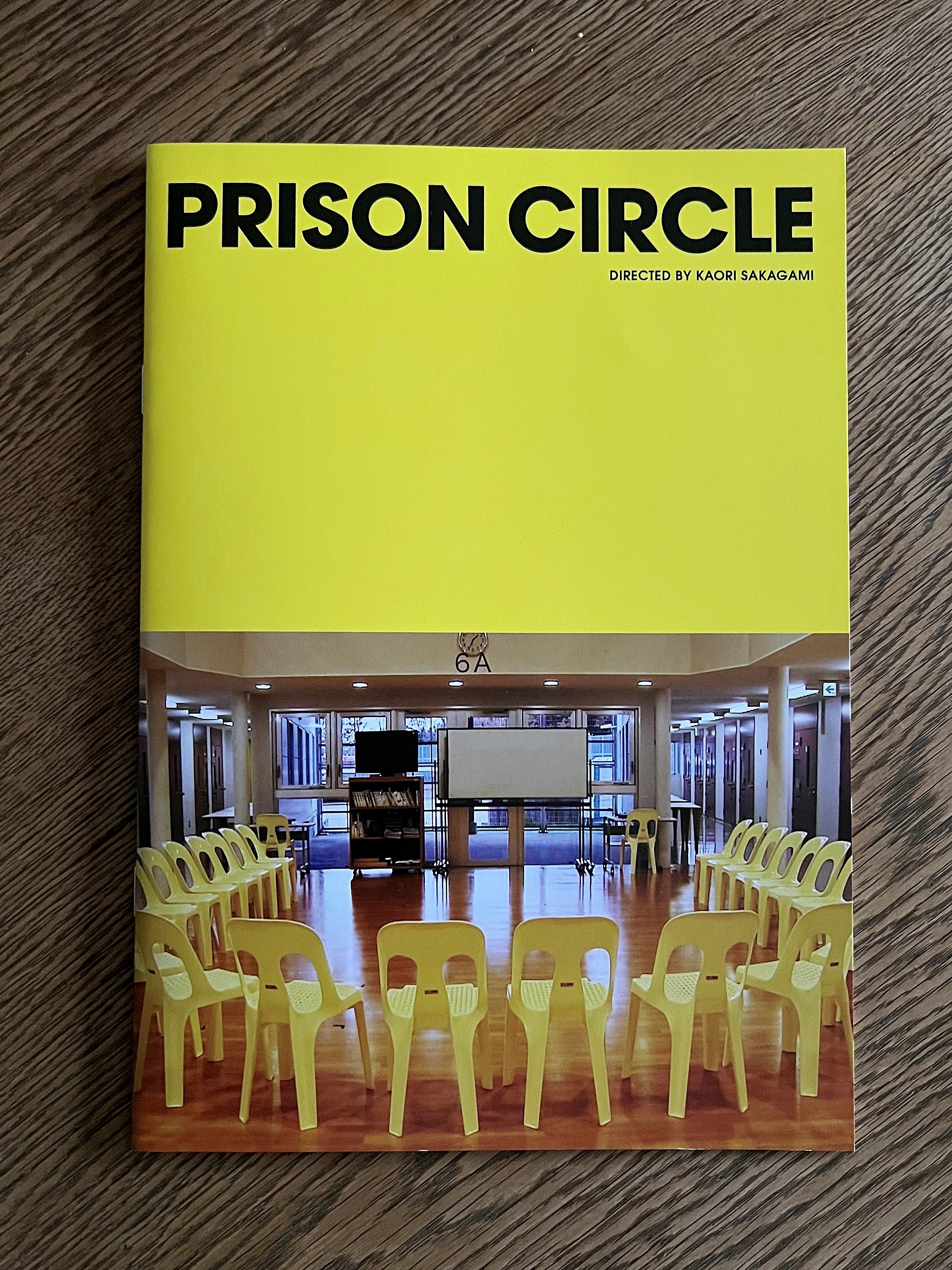

プリズンサークル

受刑者たちが対話や人とのかかわりの中で自分を見つめ直す

支援者の方たちの力量も感じます

この更生プログラムに参加した方の再入所率は

他と比較して半分以下という調査結果もあるそうです

自分の事を見つめ直したり、相手のことを思いやったりすること

対話の大切さを感じている今日この頃ですが

こうした時間はとても大切なんだと感じます

このプログラムは

島根あさひ社会復帰促進センターのみ

しかも2,000名のうち

希望し参加を許可された30~40名程度のみが受講できるとのこと

犯罪者と寄り添うことがもっと当たり前にならないといけないですね

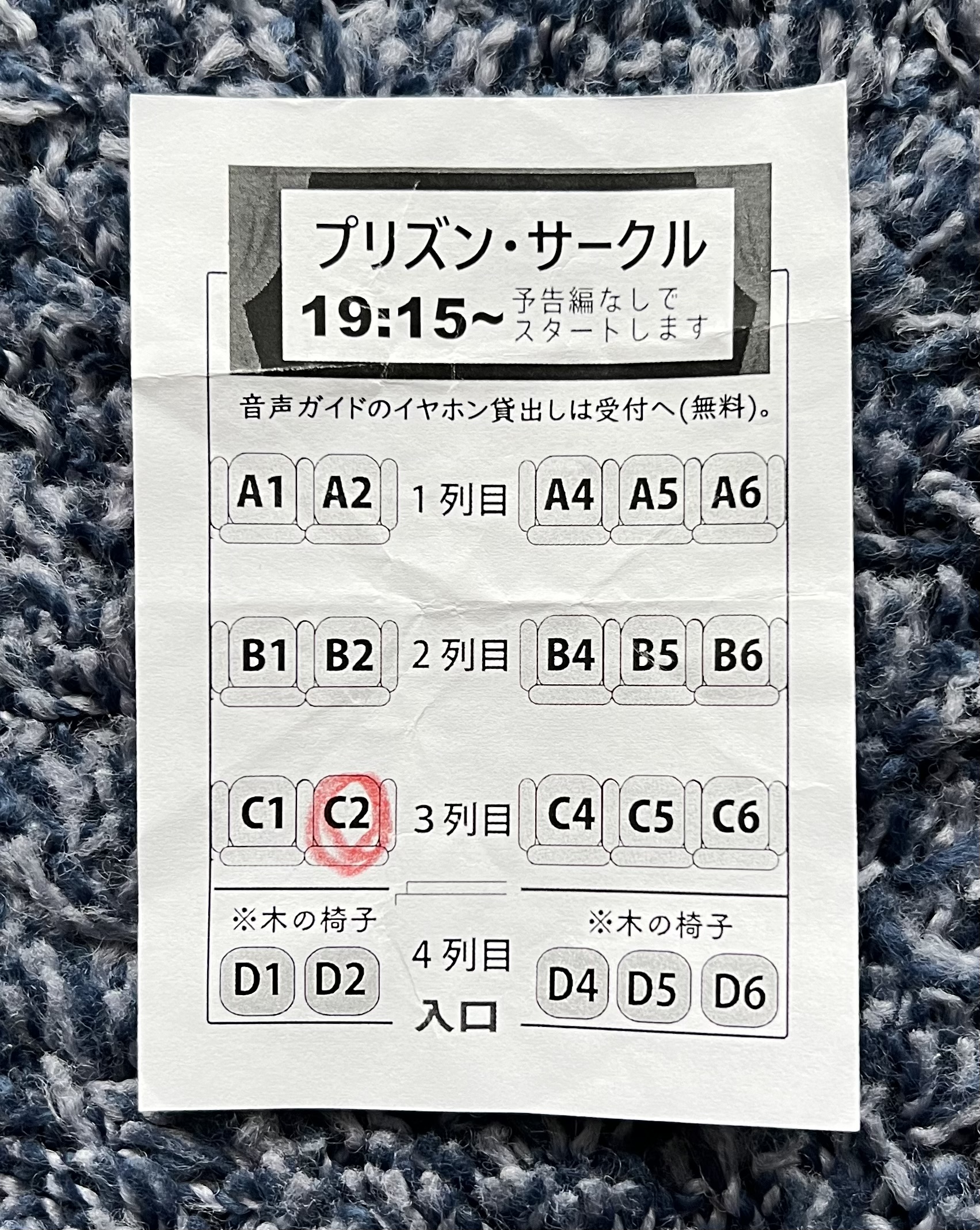

CINEMA Chupki TABATA(シネマ・チュプキ・タバタ)で見ました

こんなに小さい映画館です 満席でした

なお、CINEMA Chupki TABATA(シネマ・チュプキ・タバタ)で

また上映会をやると終演時に話がありました

まだ日程は決まっていないようです

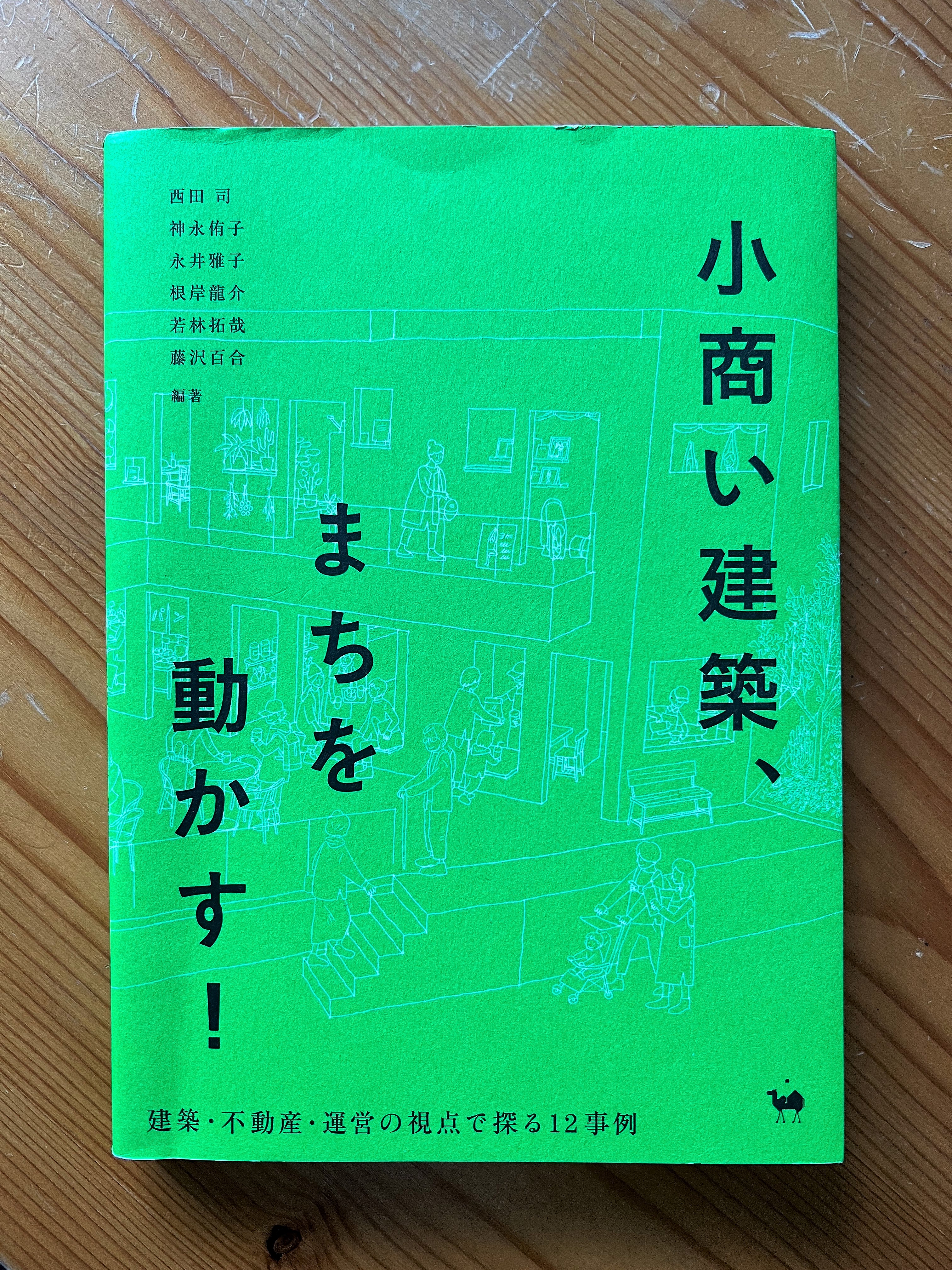

ものを購入する、お店で食事をする

そんなときに、関係性や社会性を考えて、意思決定する機会が増えた

関係性が育まれる場において

縁だけでなく

お金のやり取りがあると、まちが動いていくのかもしれない

建築も様々な面で役割を果たしていると感じる

そんな事例がいっぱい詰まった本です

顔の見える関係を大切にされている方に是非手にとって欲しい

最後の事例で紹介されていたのが

最後の事例で紹介されていたのが

Bonus Track

*スタンダード大量採用ありがとうございます

ツバメアーキテクツさんの設計です

先日発表になった

2022年日本建築学会作品選集新人賞も受賞した

「設計者がものとしての建築だけでなく

それを成立させるための仕組みのデザインにまで踏み込むことによる成果」

*コメントの一部を掲載

こちらも併せてご覧ください

最近、とあるネットコミュニティの朝読書会に参加しています

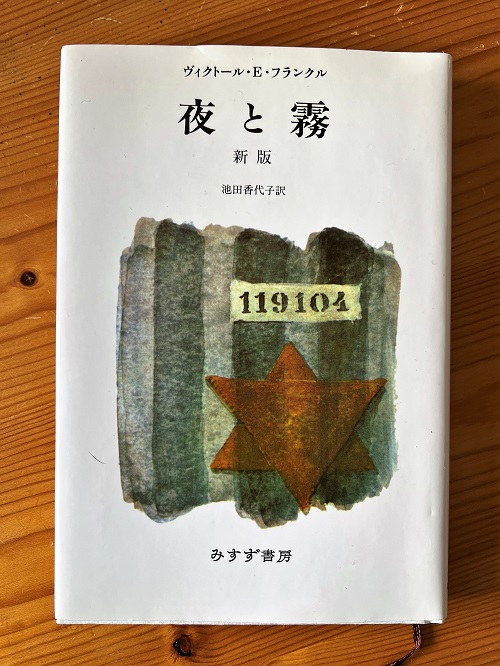

3月は、夜と霧でした

確か2月の上旬にはこの本を取り上げることが決まっていました

ちょうど昨日読了したところです

朝から結構重たい

しかもこんなことも起きてしまって・・・

著者のフランクルさんは精神科医

だからこそ冷静にみられるとこともあったのかもしれません

なお、こちらは池田香代子さんが翻訳した新版

1947年の旧版と1977年新版があり

戦後直後と30年経過したものとでは異同があるようです

旧版を翻訳された霜山徳爾さんは当時ウィーンにいる

フランクルさんを訪ね、日本にもお招きしたそうです

夜と霧は過去のものではない

紛争・戦争のない社会を作らなければならない

「サーキュラーエコノミー 循環経済がビジネスを変える」

「サーキュラーエコノミー 循環経済がビジネスを変える」

梅田靖+21世紀政策研究所編著

ここ数年気になっているサーキュラー・エコノミー

新たにこちらの著書も読んでみました

EUでは積極的にCE(サーキュラー・エコノミー)を進めているようです

この視点がなければ、企業は発展しないと考えているようです

新たなビジネス戦略として捉え、

規格を作るプロジェクトも進んでいます

モノを購入してもらうのではなく

コトを利用してもらう

循環プロバイダーという役割が主役になっていく

CEで起こりつつあること、起こりうることとして

(本書p14参照 ()内は私が追記)

1.温暖化と並ぶ国際的なホットイシューであること

(リニアエコノミーの限界 EUではCEは経済・産業政策)

2.ものづくりのあり方を変革、雇用・サプライチェーンにも影響あり

3.新たなルールの対応が必要になる(EUは規制化を目指している)

4.価値を提供することを重視する

(すでにこんな会社もあります デニムのリース MUDjeans)

5.長寿命化の優先順位が高くなる(建物の長寿命化・高断熱化)

6.プラットフォーム・ソリューションビジネスへの対応が必要(日本は苦手?)

7.製品設計はライフサイクル思考で(リースならこの思考が高まる)

8.製造業者は販売後の製品へのコミットが必要に(製造者責任が高まる)

9.再生材の利活用が進み、新材との区別が弱まる(素材毎の分別重要)

10.ステークホルダーとのコミュニケーションが強化され

CE型ビジネスモデルに向けた意識変革が必要になる(投資も増えそう)

11.中国を始めアジア地域でCEがグローバルスタンダードになる

(中国が本気になると一気に)

ちなみに著者である梅田靖(やすし)さんは

小さい頃よく一緒に遊んでました(家族付き合い)

母同士が同級生

同じ「やすし」でも大違いです(笑)